The Altars Review Indonesia: Survival, Identitas, dan Moral Abu-Abu

wefelltoearth.com – The Altars review sering digambarkan sebagai sekadar game sci-fi bertema survival. Namun setelah menyelaminya, terasa jelas bahwa karya ini jauh lebih gelap sekaligus personal. Ini bukan hanya soal bertahan hidup di stasiun luar angkasa yang runtuh. Ini tentang seberapa jauh seseorang rela mengorbankan versi dirinya sendiri demi sebuah kesempatan kedua.

Pada The Altars review kali ini, fokus utama tertuju pada tiga hal: mekanik survival yang menekan, eksplorasi identitas melalui kloning alternatif, serta moral abu-abu yang memaksa pemain menerima konsekuensi keputusannya. Hasilnya adalah pengalaman yang jarang terasa nyaman, namun justru menguatkan pesan: penyelamatan diri selalu menagih harga, kadang dalam bentuk yang tidak kita duga.

Table of Contents

ToggleThe Altars Review: Survival Bukan Sekadar Isi Ulang Oksigen

Hal paling mencolok saat memulai The Altars review adalah cara game menafsirkan ulang konsep survival. Biasanya, genre ini berkisar pada bar energi, lapar, haus, serta angka statistik lain. Di sini, elemen itu tetap hadir, namun inti ketegangan justru lahir dari hubungan antarmanusia, atau lebih tepatnya, antar-versi satu manusia yang sama. Setiap keputusan teknis, seperti mengatur suplai energi atau mengatur jadwal kerja, membawa dampak emosional cukup berat.

Latar berupa stasiun industri terisolasi menambah rasa terjebak. Ruang sempit, lorong mekanis, serta kebisingan mesin membentuk atmosfer tanpa harapan. Pada The Altars review, lingkungan ini bukan latar pasif. Ia berperan layaknya cermin keadaan jiwa karakter utama: retak, bising, rapuh, namun tetap memaksamu melangkah. Kondisi darurat konstan menciptakan sense urgency tanpa perlu jumpscare murahan.

Survival di The Altars review juga menantang karena setiap solusi menciptakan masalah baru. Mengalihkan daya ke satu modul membuat modul lain sekarat. Menyelamatkan satu aktivitas berarti mengorbankan waktu istirahat. Permainan memaksa pemain menerima bahwa tidak ada rute sempurna. Tujuannya bukan menjadi pahlawan tanpa cela, melainkan memilih kegagalan mana yang masih sanggup kamu tanggung.

Identitas Terpecah: Hidup Berdampingan dengan Dirimu Sendiri

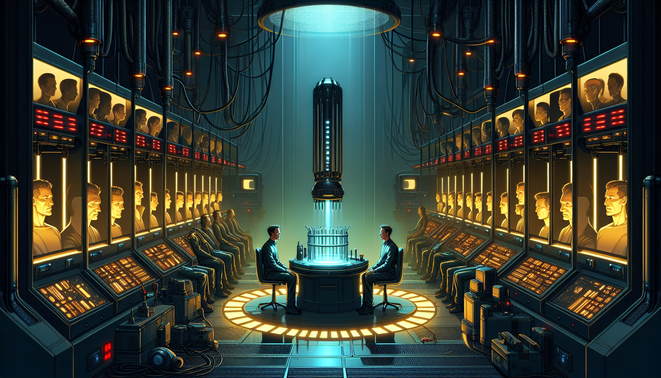

Unsur paling menggugah dalam The Altars review adalah gagasan bahwa sekutu sekaligus sumber konflik terbesarmu adalah versi lain dari dirimu sendiri. Karakter utama menciptakan “altars”, klon dengan latar hidup berbeda. Mereka bukan robot patuh tanpa kehendak. Masing-masing membawa memori, nilai moral, bahkan dendam tersendiri. Akibatnya, hubungan kerja berubah jadi drama psikologis yang kompleks.

Setiap altar memandang realitas secara unik, dipengaruhi masa lalu alternatif mereka. Ada versi yang lebih oportunis, ada yang idealis, ada pula yang sinis terhadap motif si “asli”. The Altars review menonjolkan percakapan di antara mereka sebagai highlight, bukan sekadar filler. Dialog itu mengulas pertanyaan: siapa yang lebih berhak hidup? Apakah versi paling murni, paling berguna, atau paling menyesal?

Pada titik ini, game terasa lebih dekat ke drama eksistensial daripada action sci-fi biasa. Interaksi antar-altar memberi lapisan naratif yang jarang terasa di judul lain. Sebagai pengamat, saya melihatnya seperti terapi kelompok ekstrem, di mana tiap peserta adalah refleksi dosa, kegagalan, serta potensi yang tak pernah terwujud. The Altars review menunjukkan bahwa identitas bukan satu garis lurus. Ia lebih mirip kumpulan kemungkinan yang saling bertabrakan.

Moral Abu-Abu: Tidak Ada Pilihan Bersih

Aspek moral di The Altars review menuntut perhatian khusus. Keputusanmu tidak jatuh pada spektrum baik versus jahat secara sederhana. Sebaliknya, kamu berkutat dengan skenario di mana setiap opsi tampak salah. Misalnya, memilih altar mana yang harus mengambil tugas berbahaya, sambil sadar bahwa risiko bisa memusnahkan satu versi dirimu selamanya. Rasa bersalah dihadirkan bukan lewat cutscene dramatis, melainkan konsekuensi jangka panjang terhadap dinamika kru.

Game juga kerap memintamu mempertimbangkan kepentingan kolektif dibandingkan keselamatan individu. Mengorbankan satu altar bisa berarti menjaga sistem tetap berjalan, sehingga sisanya hidup sedikit lebih lama. Pilihan itu menempel di benak bahkan setelah sesi bermain usai. The Altars review dengan efektif mengubah angka di layar menjadi beban etis, karena di balik statistik terdapat karakter yang sudah terlanjur terasa akrab.

Dari sudut pandang saya, nilai utama The Altars review justru lahir dari ketidaknyamanannya. Ia menolak memberikan kepuasan instan berupa ending heroik bersih. Alih-alih, permainan mengajak refleksi: bila kita mampu menciptakan versi lain dari diri sendiri, apakah kita akan memperlakukan mereka setara, atau sekadar alat pakai buang demi tujuan akhir? Pertanyaan itu mungkin tidak punya jawaban tunggal, namun proses mencarinya membuat pengalaman bermain terasa sangat personal.

Presentasi, Ritme, dan Catatan Kritis

Dari sisi presentasi, The Altars review memperlihatkan dunia yang dingin namun memikat. Desain visual industrial terlihat fungsional, bukan sekadar pamer efek. Pencahayaan kontras menekankan rasa isolasi tanpa perlu banyak dialog eksplisit. Ritme permainan cenderung lambat, memberi ruang merenung, walau beberapa pemain mungkin menganggapnya terlalu menuntut kesabaran. Menurut saya, ini kompromi wajar untuk tema seberat identitas serta moral abu-abu. Kekurangan kecil, seperti repetisi aktivitas teknis, terasa tertutupi oleh kekuatan narasi sekaligus interaksi antar-altar. Pada akhirnya, The Altars review menyajikan lebih dari sekadar laporan fitur game. Ia menjadi ajakan menelisik: berapa banyak sisi diri yang rela kita korbankan agar tetap disebut “utuh”?

wefelltoearth.com – The Altars review sering digambarkan sebagai sekadar game sci-fi bertema survival. Namun setelah menyelaminya, terasa jelas bahwa karya ini jauh lebih gelap sekaligus personal. Ini bukan hanya soal bertahan hidup di stasiun luar angkasa yang runtuh. Ini tentang seberapa jauh seseorang rela mengorbankan versi dirinya sendiri demi sebuah kesempatan kedua. Pada The Altars…